ネイチャーポジティブの本質をカードで楽しく学ぶワークショップ「バイオダイバーシティ・コラージュ」実施報告

2025年3月12日、ネイチャーポジティブの本質をカードで楽しく学ぶワークショップ「バイオダイバーシティ・コラージュ」を開催しました。

本イベントは、フランス発の「バイオダイバーシティ・コラージュ」を通じて、生物多様性とビジネスのつながりを理解しながら、自社で取り組めるアクションを考えるワークショップです。

当日は、一般参加者とSDGsデザインセンターのスタッフ総勢8名がひとつのグループになってワークショップを体験しました。本記事では、当日の様子をレポートします。

【イベント概要】

日時:2025年3月12日(水)13:00~17:00

会場:YOXO BOX(横浜市中区尾上町一丁目6番 ICON関内)

主催: ヨコハマSDGsデザインセンター

企画運営: ハーチ株式会社

協力: Ichigo Bloom

「Ichigo Bloom」とは、遊び心と革新的な方法でサステナビリティを学ぶワークショップを提供するコミュニケーターと教育者の集まりです。日本の企業、自治体、団体、大学など、あらゆる組織に対し、気候変動、生物多様性、プラスチック汚染などの環境問題に関する複雑な背景を学ぶ機会を提供しています。Ichigo Bloomのワークショップは、最新の世界基準の環境科学に基づき、参加者全員が積極的に関わる遊び心あふれる形式で提供されています。(URL:https://ichigobloom.jp/ja/)

オープニングトーク:ネイチャーポジティブ概論「生物多様性とは?」

セミナーのオープニングは、ヨコハマSDGsデザインセンターでコーディネーターを務めるハーチ株式会社の加藤佑さんによる「ネイチャーポジティブ概論」です。今回は、バイオダイバーシティ・コラージュ実施に向けた事前インプットとして、「生物多様性」に着目して講義を行いました。

講義の様子

生物多様性とは、陸、淡水、海洋、大気のすべてのレベルにおける生きものの多様性と、複雑な生態系に存在する全ての生きものの命のつながり・相互作用のこと。1992年に制定された生物多様性条約では、多様性を次の3つのレベルに分けて定義しています。

- 生態系の多様性:森林、里山、河川、湿地、干潟、サンゴ礁などの自然環境

- 種の多様性:動物、植物、細菌のような微生物などの生き物

- 遺伝子の多様性:色・形・模様など同じ種でも異なる遺伝子を持つ

さらに、生物多様性の損失が危ぶまれるなかで、環境省では生物多様性に迫る危機を次の4段階に分類しています。

第1の危機:開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少

第2の危機:里地里山などの手入れ不足による自然の質の低下

第3の危機:外来種などの持ち込みによる生態系のかく乱

第4の危機:温暖化等の地球環境の変化による危機

「生物多様性」と一口に言っても、その捉え方には様々な視点があります。課題の解決においても、現状を多面的に検討し、相互に影響しあうそれぞれの要素を総合的に捉える必要があります。

加藤さんは、ネイチャーポジティブの定義を「自然や生物多様性の損失に歯止めをかけ、環境にとってポジティブ(プラスの状態)にしていくこと」としながら、「ネイチャーポジティブを実現するための具体的なアクションを考えるためには、より広い視点で生物多様性(バイオダイバーシティ)を理解することが重要だ」と述べました。

講義の後半では、ヨコハマSDGsデザインセンターが2024年11月に実施したセミナー「企業がいまネイチャーポジティブに取り組むべき理由 ~自然と共生するまちづくりを考える~」にて紹介した国内事例や、より生活に結びついた海外の実践例など、幅広い先行事例を紹介しました。

紹介された事例(一部)

ワークショップ:バイオダイバーシティ・コラージュ

「バイオダイバーシティ・コラージュ」 は、フランス発の教育プログラムです。このワークショップでは、生物多様性のつながりや、生態系の中で私たち人間が果たす役割を、約40枚のカードを使いながら対話形式で学びます。

ワークショップの内容は、IPBES(生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)の報告書をもとに構成されており、科学的な根拠に基づいた正確な知識を学ぶことができます。

単なる座学ではなく、参加者同士の対話を通じて理解を深めることで、企業が取り組める生物多様性保全の具体的なアクションを考える機会になります。また、異なる業界や立場の人々と意見を交わすことで、新たな視点を得たり、実践につながるアイデアを生み出すことができるのが特徴です。

過去のバイオダイバーシティ・コラージュ実施の様子(出典:ハーチ(株)IDEAS FOR GOOD)

今回は、フランス発のこのプログラムを日本に普及している団体のひとつIchigo Bloomのメンバーを講師に迎え、ワークショップを実施しました。

バイオダイバーシティ・コラージュは、次の4つのプログラムで構成されます。

- イントロ&アイスブレイク

- スターター 生態系の再現

- コラージュで生物多様性を理解する

- アクションアイディアを考える

1.イントロ&アイスブレイク

アイスブレイクでは各参加者が、自分の好きな生き物を、その動物の名称以外の3つの言葉を使って説明しました。クイズ形式で参加者同士の緊張がほどけることはもちろん、それぞれが自分の好きな生き物に思いをはせることで、生物多様性について深く学ぶためのモチベーションが高まります。

2.スターター 生態系の再現

続いてのワークでは、はじめに各参加者にランダムにカードが手渡されます。各カードには、「穀物」や「バッタとイナゴ」、「ハタネズミ」、「生垣と木立」などフランスの田舎まちを連想するキーワードと写真が添えられています。参加者たちは、議論を通じてそれぞれのカードの相互関係を紐解いていきます。

「ハタネズミはバッタやイナゴを餌にしていますよね。そして、バッタやイナゴは穀物を餌にしている…」

「もしも生垣や木立がなくなったら、そこを住みかとしている鳥たちの数が減るかもしれませんね」

など、意見を交換しながら、カードを使って生態系を再現しました。

スターターのワークが終わったら、いよいよ本題となる「コラージュで生物多様性を理解する」アクティビティです。

3.コラージュで生物多様性を理解する

スターターのワークと同様に、生物の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性に紐づく様々なキーワードとそれを理解するヒントが書かれたカードが配られます。それぞれの相互作用について考えながら、39枚あるカードがなくなるまで複数ターンを繰り返し、「生物多様性とは何か」に加えて、「生物多様性の損失とは何か」を理解していきます。

書かれているキーワードは、例えば「土壌生成」「光合成」「淡水の供給」「調整サービス」「花粉」など。それぞれの要素同士の関連性を見出すことはもちろんですが、カードの枚数が増えるごとに、生態系全体の捉え方も変わります。ピラミッド型に配置してみたり、円形に配置してみたり、様々なパターンをみんなで検証しながら、複雑な生態系を可視化していきます。

中には、「観光」や「武力紛争」といった、人間の活動に由来するキーワードもあります。それらをどのように自然の営みの一部と捉え、その作用を定義するのか。参加者それぞれのもつ知識や知恵を活かしながらワークを進めました。

約90分かけて、すべてのカードを並べ終わりました。

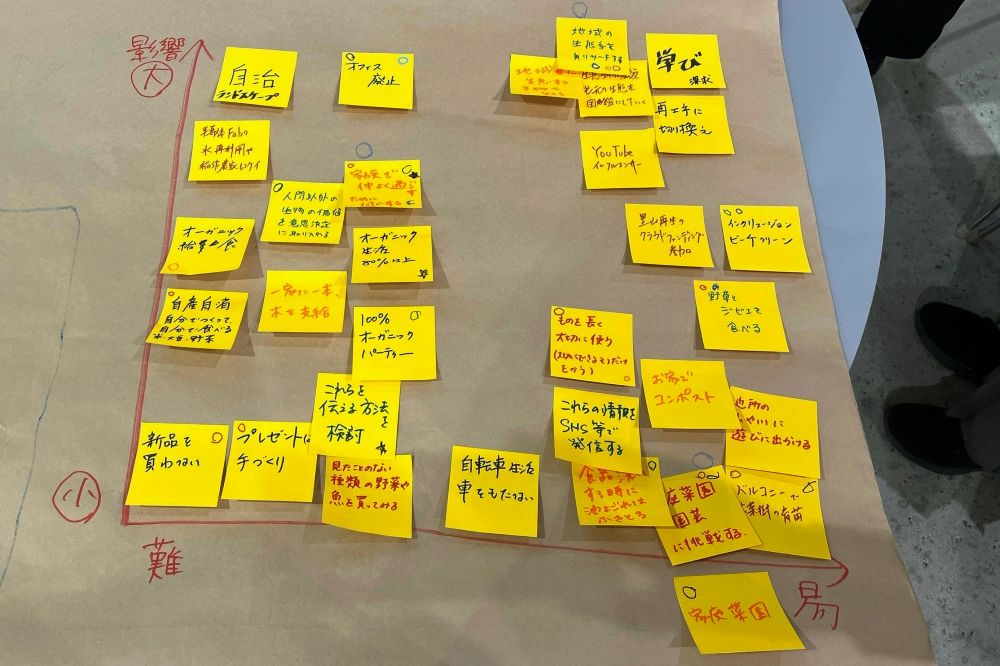

4.アクションアイディアを考える

ワークショップを締めくくるのは、「アクションアイディアを考える」のワークです。カードを使ったワークを通じてどんな感情になったかを発表したり、アイデアをひとつひとつ付箋に書き出して、行動の難易度とその影響力の大きさについて検証したり、生物多様性の損失を食い止めるために自分たちにできることを考えました。

生物多様性を客観的に捉えることから始まったワークショップでしたが、後半に向かうにつれ、人間の視点からそのインパクトやアクションの必要性といった主観的な思考に移行していくのを体感することができました。

参加者からは、次のような感想が聞こえました。

「生物多様性を理解する一歩目としては、体験型のワークは講義型のセミナーよりも深くインプットできた」

「オリジナルのツールやファシリテーションには考える起点やヒントが沢山込められており、よって良いチームワークを築きながら勉強することができた」

「これまで、生物多様性の重要性は理解していても、実際の知識量は義務教育で習った程度でした。あまり難しく考えずに直感的に捉えることで生態系が身近に感じられた」

アンケートでは、「ネイチャーポジティブに関する取り組みを事業に取り入れてみたい」と答えた参加者も複数おり、生物多様性の理解を通じたネイチャーポジティブなアクションの創出に期待が生まれました。

また、ワークショップを担当したIchigo Bloomのメンバーからも、次のような感想が寄せられました。

「今回、バイオダイバーシティ・コラージュを初めて横浜に届けることができ、とても嬉しく思います。生物多様性のように複雑で目に見えにくいテーマこそ、対話を通じた参加型の学びが大切だと私たちは考えています。今後も、Ichigo Bloomは日本各地の地域や行政の皆さまと協力しながら、自然にやさしい“ネイチャーポジティブ”な未来を目指して活動を続けていきたいと思います。」

参加者の皆さま、Ichigo Bloomのメンバー、ヨコハマSDGsデザインセンターのスタッフ

ワークショップの開催にご協力いただきましたIchigo Bloomの皆さま、参加者の皆さま、誠にありがとうございました。

ネイチャーポジティブな横浜の未来を、一緒に考えてみませんか?

「バイオダイバーシティ・コラージュを体験してみたい」

「ネイチャーポジティブに興味があるが、どこから始めればよいかわからない」

「横浜で生物多様性に貢献できるアクションを検討している」

ヨコハマSDGsデザインセンターでは、そんな企業・団体の皆さまを対象に随時ご相談を受け付けています。また、ネイチャーポジティブについて学び、実践のヒントを得るためのセミナーやワークショップも不定期で開催しています。

ご興味をお持ちの方は、本サイトよりぜひお気軽にお問い合わせください。

※本企画は、Circular Yokohama(ハーチ株式会社)の企画運営によって実施しました。